◆新春企画「象徴の蛇・隠喩の蛇」 ~1章 日本の蛇信仰を探る |

メイン

2013年01月06日

なぜ仏教がインドで根付かなかったのか?3~先住民に触れ変化したアーリヤ人~

ガンジス川の風景

PHOTO-YOSHIさんより引用

長らくお待たせいたしましたが、「なぜ仏教がインドで根付かなかったのか?」シリーズを再開します。この間、仲間とインドについて追求を重ねてきたのですが、インドの歴史は追求すればするほど、奥が深い  ことに気づかされました

ことに気づかされました

そこで、これまで組み立てていた記事構成を見直し、目次を以下のように変更します

【目 次】

3.先住民に触れ変化したアーリヤ人

4.カーストに繋がる身分制度の形成

5.古代インドの社会構造

6.仏教の成立、社会とのズレ

7.ヒンドゥー教との共認闘争に敗れた仏教

8.なぜ仏教がインドで根付かなかったのか?

今回は、『3.先住民に触れ変化したアーリヤ人』の記事からスタートします。

今から3500年前にインドに侵入したアーリヤ人。一体、どのような民族だったのでしょうか?さらに、それまで住んでいた住民族との関係性はどうだったのか?アーリヤ人の特性と、アーリヤ人が形成した部族社会を詳しく押さえていきます。

続きに進む前に、いつもの応援お願いします

ありがとうございます

リンクより引用

インドにアーリア人が侵入した時代背景と先住民との関係性を克明に記している本をベースに『先住民に触れ変化したアーリア人』を展開させていただきます

『古代インドの文明と社会 山崎元一著』より引用。

——————————————————————————————————————-

①アーリヤ人の登場

前2000年ころ、インド・ヨーロッパ語に属する言語を話し遊牧生活を送る一団が、中央アジアに移住し、自らをアーリヤと称し優れた血統を誇った。そして、牧畜に適したこの地で人口を増加させるとともに、民族としての独自性を育んだ。

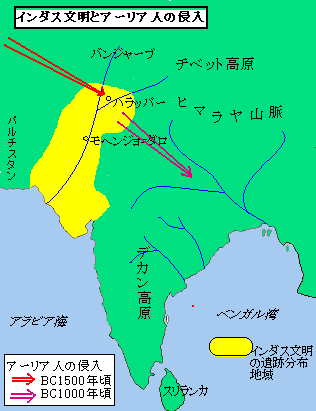

前1500年ころ、そのアーリヤ人の一部が南下を開始し、ヒンドゥークシュ山脈を超えてインドに入った。移動の原因としては、人口の増加や気候の乾燥化による牧草地不足、部族間の抗争などが考えられる。インドに入った者たちは、今日インド・アーリヤ人と呼ばれている。

一方、中央アジアからイラン方面へのアーリヤ人の大規模な移動が、前1000年ころ始まった。かれらの自称「イラーン」は「アーリヤ」と語源を同じくする。また、あとでふれるように、かれらが伝えたゾロアスター教の聖典『アヴェスター』の神々と、インド・アーリヤ人のヴェーダ聖典の神々との間には共通するものが多い。

②パンジャーブのアーリヤ人

インド・アーリヤ人の中央アジアからの移動は、家族と家畜をともない、氏族ないし部族の単位で行われたものである。おそらくシルダリヤ流域北方の草原地帯を出発したあと、アムダリヤ流域やカーブル盆地といった広大な草原の存在するところで多くの年月をすごし、やがてよりよい放牧地を求めて移動を再開するといったような、数十年あるいはそれ以上の年月をかけての移動であった。そして最後の難関であったスレイマーン山系の峠越えを果たし、緑豊かな理想郷ガンダーラの地にたどりついた。

かれらはこの地で、後続を待ちながら長い年月をかけて態勢を整え、その後にインダス川とその諸支流の流れるパンジャーブに進出した。そして先住民を征服し、またかれらとの間に経済的かつ文化的な交流をもちつつ、牧畜を主とし農耕を従とする半定着生活を始めた。

(中略)

パンジャーブに入ったアーリヤ人が遭遇したのは、農耕に従事する先住民、つまりインダス文明衰退後の文化を担った者たちであった。アーリヤ人はかれらをダーサ、ダスユと呼び、その多くを支配下に置いた。

ダーサがプルと呼ばれる城塞あるいは壁で閉まれた町に立てこもったことについては、インダス文明の滅亡の原因について述べたところで記した。ヴェーダの宗教の雷神かつ軍神のインドラは、アーリヤ人のために多くのプルを破壊したとして讃えられている。インドラは戦車に乗って戦う英雄であるが、戦士と御者が乗り二頭ないし四頭の馬が引く二輪戦車の機動性と、すぐれた金属製の武器によって、先住民に対するアーリヤ人の軍事的優位がもたらされた。

アーリヤ人は先住民ダーサを「黒い肌の者」と呼んでいる。そうした肌の色の違いが支配者・被支配者の区別を示したことは、「色」を意味するヴァルナという語が身分・階級の意味をもつことからも知られる。さらにアーリヤ人は先住民を「牡牛の唇を持つ者」「鼻のない(低い)者」とも呼び人種の遣いを強調し、また意味不明の敵意ある言葉をしゃべる者と非難して、文化の違いを強調した。

このような先住民の主体は、ドラヴィダ系の民族であったらしい。 『リグ・ヴェーダ』ではさらに、先住民について、神々に供物を捧げず、男根を拝するなど奇妙な信仰をもつ者と述べられている。これらの信仰は、インダス文明時代の地母神信仰や、生殖器崇拝に関係するのであろう。

③アーリヤ部族社会

当時のアーリヤ社会の最小の単位は家族であり、家父長を中心とし、通常は三世代から構成されている。また家族が集まってヴィシュ(氏族)が、ヴィシュが集まってジャナ(部族)が組織されていた。

女性は息子を産むことが最高のつとめとされ、妻には夫に従うことが求められている。しかし後世におけるような極端な女性差別の風はなく、ヴェーダの讃歌を作った数人の女性の名も伝えられている。また親子・兄妹のようなごく近い親族との結婚は忌避されたが、後世のような複雑な婚姻規制は存在せず、寡婦再婚も非難されることはなかった。

氏族・部族を単位とする大きな戦闘が、先住民との間で、またアーリヤ人の他部族との間でたたかわれた。当時のア-リヤ人の最も重要な財産は牛であったため、戦闘はしばしば牛の掠奪や牧草地の獲得を目的としてなされている。こうした牛と戦闘との関係は、「牛を欲すること」を意味するガヴィシュティという語が「襲撃」「戦闘」を、「牛を勝ち取った者」を意味するゴージットという語が「英雄」を、「牛を守る者」を意味するゴーパという語が「首長」をそれぞれ意味することからもわかる。

牛は重要な祭祀のさいの犠牲獣になり、また牛乳とそれから造られるバター、チーズ、ヨーグルトなどは、アーリヤ人の貴重な蛋白源であるとともに、神々への最高の供物にもなった。牛はさらに動力源として運搬用に使われている。しかし当時のアーリヤ人の間には、後世のヒンドゥー教徒の間に見られるような牛の神聖視や、牛肉食のタブーは存在していない。

家畜としては、牛のほかに馬、山羊、羊などが飼育されている。このうち馬は数が少なく、牛よりも貴重であった。馬は軍事用・移動用に利用されたが、また首長が自己の力を誇示するため挙行する祭祀の犠牲獣としても用いられている。この祭祀は次の時代に、王が挙行する最大の供犠アシュヴァメーダ(馬祀祭)となった。

④ラージャンと仲間たち

部族の首長はラージャン(ラージャー)と呼ばれた。ラージャンの役割は、部族内の家畜や牧草地をめぐる争いを調停すること、外部の敵と戦い部族民と畜群を守ること、牛の掠奪を目的とした襲撃や、より大規模な部族間の戦闘の指揮をとること、などであった。

ラージャンの地位は世襲される傾向にあったが、専制王ではなく、部族の仲間から選ばれた首長としての性格をもっていた。権力の行使はサバー、サミティなどと呼ばれる部族集会によって制限を受けている。それぞれの集会の構成メンバーや機能の逢いについては不明な点が多いが、いずれにせよこれらの集会は、政治・軍事的な行動の決定の場であると同時に、裁判の場、宗教儀礼の場でもあった。

当時のアーリヤ人は歌と踊りを楽しみ、戦車競技やサイコロ賭博を好んで行い、祭事にはソーマ酒を神に捧げつつ飲み、平時には穀物から造ったスラー酒を飲んだ。こうした儀礼や娯楽が右の集会とともにしばしば催されている。ソーマ酒は、ソーマという同じ名の植物から造られる神酒である。その植物については、最近キノコの一種ベニテングタケとみる説が有力視されているが、確かなことはわからない。

氏族・部族はもともと血縁を同じくする平等な成員から成っていたが、当時のアーリヤ人部族の内部には、ラージャンを中心とする有力集団と一般成員との間に階層の分化が生じていた。前者はラージャニヤと呼ばれ、後者は氏族を意味するヴィシュという語で呼ばれているヴィシュは緊急時にはラージャンに率いられて戦闘に参加し、平時には牧畜を主とする生産活動に従事していた。

部族の司祭者たちは、祭祀をひんぱんに執り行って勝利や繁栄を祈願した。また機会あるごとにラージャンの偉業を讃え、気前のいい贈与を求めている。ラージャンは獲得した富のかなりの部分を祭祀のために消費し、また金銀、牛、馬、女奴隷などを司祭者に贈った。司祭者も同じ部族であったが、祭祀の規則が複雑となるにつれて、その職は世襲されるようになり、その結果、ヴィシュやラージャニヤとは別の階層の形成が促された。しかし階層間の壁は、まだ越えがたいほど高いものではなかった。

⑤先住民との融合

アーリヤ人と先住民との間には敵対関係や支配・被支配の関係があったが、その一方で、ダーサの首長のなかにアーリヤ人の首長と友好関係をもつ者や、アーリヤ部族と共同して戦う者もいた。またアーリヤ文化を積極的に採用する先住民も出た。アーリヤ人の司祭者に気前よく贈与したとして称讃されているダーサの首長は、自らのアーリヤ化を試みたのであろう。

パンジャーブにおける両民族の長年の接触の結果、人種的な混血も進行した。そのさい一般的に見られたのは、アーリヤ人の家族に先住民の女性が奴隷や妾として入るというものである。アーリヤ人の男と彼女らとの間に生まれた子は、その家族の成員あるいは準成員として受け入れられた。その子たちは当然、母親の言菓になじむことになる。

このような混血や、同一地域で二言語が長年にわたり接触した結果として、先住民の言語がアーリヤ人の言語に大きな影響を与えることになった。すでに『リグ・ヴェーダ』に、先住民に起源する単語や発音が見出される。舌をはねるようにして発音する反舌音もその一つである。この反舌音はドラヴィダ語に特徴的なもので、インド・ヨーロッパ語族のなかではインド・アーリヤ語にのみ現れる。

アーリヤ人は農耕文化のもろもろの技術をも先住民から学んだ。たとえば、陶工を意味するクラーラという語や、犂を意味するラーンガラという語は、非アーリヤ起源のものである。これらの語がヴェーダ文献に見出されるのは、ア-リヤ人が先住民から陶器を手に入れ、また陶器の製法や耕作の技術を学んだことを意味している。

⑥農耕社会への移行

前期ヴェーダ時代も後半になると、アーリヤ人の経済活動における農業の重要性がしだいに高まった。『リグ・ヴェーダ』のなかでも成立の新しい第1巻と第10巻では、耕作、種まき、取り入れ、脱穀などに関係する記事がかなり見られるようになる。アーリヤ人は農耕民への道を着実に歩んでいるのである。農作物としてはヤヴァが主として栽培された。ヤヴァは穀物の総称としても用いられる語であるが、当時は大麦を意味していた。

この時代のアーリヤ人は、アヤスと呼ばれる金属の知識をもっていた。この語は後世「鉄」を意味するようになるが、『リグ・ヴェーダ』の時代には銅あるいは青銅をさして用いられている。

インドで鉄の使用が始まるのは、前1000年ないし前800年ころからである。

工芸の面でアーリヤ人がとくに優れていたのは、戦車を造る技術であった。職人としては車造りのほかに、鍛冶エ、弓矢造り、陶エ、大エ、皮革工、織布工、理髪師、酒造りなどが知られ、職業の専門化があるていど進んでいたことがわかる。それらに先住民が加わっていたことは、いうまでもない。

『リグ・ヴェーダ』によると、先住民のなかのパ二と呼ばれる種族は、富裕であるが貪欲で、ア-リヤの神々を祀らず、ときには家畜を盗むこともあったという。このパニがインダス文明時代に活躍していた商人の末裔であった可能性は否定できない。

貨幣はまだ出現せず、取引としては物々交換が一般的であったが、牛や金塊などが交換の媒介物として用いられることはあった。ニシュカと呼ばれる金製の装飾品も媒介物となったが、この語はのちに貨幣価値の単位となっている。

アーリヤ人は、パンジャーブの地で先住民との融合を進めつつ、生活の基盤を牧畜から農耕へとしだいに移していった。前1000年ころ、そのようなアーリヤ人の一部が、より肥沃なガンジス川流域に向けて移動を始め、やがてその地で農耕社会を完成させた。かれらが移動を始めてから約400年間は、後期ヴェーダ時代(前1000~前600年頃)と呼ばれる。これはその時代に後期ヴェーダ文献として知られるバラモン数の諸聖典が編まれたからである。

(中略)

アーリヤ人のガンジス川流域への移動のようすが、後期ヴェーダ文献のなかにヴィデーハ国の建国伝説として語られている。それによると、アーリヤ人の英雄とかれの司祭者が、地を焼き払いつつ東に進む火神アグニのあとに従って、サラスヴァティー川の岸を出発し、ガンジス川の支流サダーニーラー川(現ガンダク川)の岸に達した。この川の東方の地はそれまで聖なる火によって浄められていなかったため、司祭階級バラモンの居住に適さなかったが、これ以後は祭式によって浄化されてアーリヤ人の住地となり、この英雄を祖とするヴィデーハ国が建国されたのであるという。

この伝説のなかのサラスヴァティー川は、インダス川の支流の一つで、パソジャーブの東端部を流れる聖河である。その流域には前期ヴェーダ時代にバラタ族など有力なアーリヤ部族が拠っていたが、やがて気候の乾燥化、あるいは上流における流路の変更のため、川は涸れてしまった。ア-リヤ人の移住が、こうした自然環境の変化によるものか、人口の増大や部族の内紛によって引き起こされたものかはわからないが、右の話のなかに、森林を焼き払いつつ開拓を進めるア-リヤ人の姿を読み取ることができる。

そうした開拓は、はじめ厚い森林で覆われたガンジス河畔の地を避け、ヒマラヤ山麓の丘陵地帯に沿って進められた。この地帯は開拓が比較的容易で、また川幅も狭かったからである。さきの英雄もこの道をたどっている。移住者たちは、開拓した土地に村をつくって定着した。考古学の調査によって、ア-リヤ人の進出以前のガンジス川流域に農耕文化が存在したことがわかっている。前1000年ころからこの地に移動してきたアーリヤ人は、こうした文化をもった先住民と接触し、米の栽培を学んだ。

鉄器の使用はおそくとも前800年ころまでには始まっている。鉄ははじめ武器に、のちには農具にも用いられるようになった。鉄製農具の使用によって、ガンジス河畔の森林の開拓は容易になり、また鉄の刃先をもつ犂(すき)を牛に引かせる耕法も発達し、農業生産の増大がもたらされた。

経済活動の中心は牧畜から農耕へと完全に移ったが、牛はいぜんとして重要かつ貴重な家畜であった。

—-引用終わり————————————————————————————————

上記は本の引用ですが、インドに侵略したアーリヤ人と先住民(ドラヴィダ人)との関係性がかなり詳細まで克明に記述されていますね

まず、驚くべきことは、インドに侵入してきたアーリヤ人と、先住民であるドラヴィダ人とが、それぞれの文化を相互に取り入れている点です。

特に、侵入した民族(アーリヤ人)側が先住民の文化を取り入れている点は、大変興味深いです。

というのも、通常、大陸における侵略の場合、『皆殺し』が常であるのに、インドに侵入したアーリヤ人は、先住民を皆殺しにするどころか、先住民と融合を図っているからです。

当時の時代背景を鑑みると、これは世界的に見ても極めて稀な事例と捉えることができそうです。

また、先住民と触れることでアーリヤ人の『言葉』と『生産様式』が変化したことの意味合いは大きく、これは先住民が、アーリヤ人を受け入れたと見ることができます。

これに似たような構造は、古代日本にもありました。

支配目的で日本にやってきた渡来人が、縄文人(弥生人)の受け入れ体質(縄文体質)に触れることで、下への配慮(=共同体を壊さなかった)意識が芽生えたという構造とそっくりなのです。

先住民(ドラヴィダ人)が、侵入してきたアーリヤ人と激しく闘うことなく、受け入れ体質(縄文体質)を有する民族だった場合、アーリヤ人は先住民の共同性を完全に破壊しなかったと考えられます。

これは、先住民が、本格的な略奪闘争に巻き込まれたことがなかったとしたら、十分ありえる話です。

しかし、1点だけ日本とインドとで大きく異なる点があります。それは、古代日本の場合は、渡来人が新しい生産様式(=農耕生産)を日本に持ち込んで拡めたのに対して、インドの場合のアーリア人は、生産様式(=牧畜・遊牧)を先住民の生産様式(=農耕生産)に転換している点です。

生産様式の転換は、統合様式との関係が大きく絡んできそうですが、この点に関しては日本とインドとで構造が180度異なります。

いずれにしても、アーリヤ人は、先住民(ドラヴィダ人)に触れることによって、

①言葉と生産様式が変化した。

②共同体を壊さなかった。

上記2点については、インドという国の歴史基盤を考える上で、特に重要であることをここでは固定化しておきたいと思います。

今回はここまでとします

次回は、『4.カーストに繋がる身分制度の形成』をお届けします。

インドといえばカースト制度。その形成過程について、詳細な記事にしていきます。お楽しみに

投稿者 marlboro : 2013年01月06日

TweetList

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://web.joumon.jp.net/blog/2013/01/1470.html/trackback