縄文人が最も念じていたのは自然の摂理への同化、同一化であり、翡翠とはその中の”再生”を身に着ける最大の象徴だった |

メイン

2021年01月14日

円環の死生観~葬儀とは円環の中に命を送り込む儀式

先の投稿に縄文人の再生に対する思いを書きました。その一つが翡翠への執着です。

>別の例でいえば、翡翠(ひすい)は縄文時代の1万年間を通して、北海道から沖縄まで分布しています。でも翡翠はジュエリーでも宝石でもない、ただ地球上で再生のシンボルである白と緑が同居している石はそれしかなかったんです。

今日は再生についてもう一つ大きな象徴を書いておきたいと思います。先日私の身近な知り合いが亡くなりました。つい昨日まで共に仕事をし、語ってきた仲間です。今日、その彼を見送りました。なんとも言えない喪失感です。

おそらくこの死への思いは縄文人はきっと現代人より強く厳然と持っていたでしょう。

現代人は隣人の死をお別れと言いますが、再生・循環の思想に立てば、移動していったのです。円環の中に送り込んだのです。

死んで消えて無くなるのと、死んでも別の生命として再生し再び命を得るものと考えるのとでどれだけ残された人々の心がやすらんだか。そして死を迎える当人もその恐怖からどれだけ救われたか。それは単に宗教や信仰とは全く別のもっと根源的な人類のアニミズムの思考から始まっているのです。これらの葬送の儀礼はホモ・サピエンスだけでなくネアンデルタール人から始まっています。言葉以前の時代にこの死生観があった事は想像に難くありません。著者が書いたように科学で解明できるできないの次元の外にこの循環の思想は存在しているように思います。

下記に都立大学の山田教授の説話がありますので参考にさせていただきます。

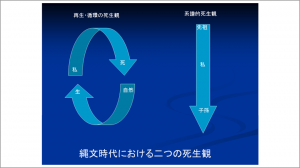

>縄文時代の再生、循環の死生観は、円運動を伴うということで、「円環の死生観」と呼ぶことができます。自分自身が姿形を変化させながら、自然のさまざまな部分に循環していくのです。こうした死生観は、縄文時代の初源的な宗教形態の一つであるアニミズムと連動します。

加えて、縄文時代の後半期になると、多数合葬・復葬墓の発生とともに、先祖から受け継いできた生命の線を、バトンリレーのような形でつなげていくという系譜的な死生観が発展します。先ほどの円環の死生観に対比して、「直線的な死生観」と呼ぶことができます。この二つの死生観の在り方が、縄文時代後期には並存していたと考えられます。

後期以降も、墓地の中に新たに家族単位の区画が作られ、そこに代々埋葬されていくようになることを鑑みると、系譜的な関係性を考慮した埋葬方法を取っており、それを支えた死生観が存在したことがうかがえます。

縄文時代の再生・循環の死生観と系譜的な死生観、この二つが円環の死生観と直線的な死生観ということになるのですが、自然の中で大きく循環するという考え方の中では、自分の先祖と自分がいて子孫がいる、という直線的な死生観は、実は一部分を切り取って並べたにすぎないことが分かります。例えるならば、数学における微分積分の考え方と同じです。

系譜的な死生観は、特殊な状況下で必要とされたのであって、縄文時代の基本的な死生観は、むしろ円環の死生観、再生・循環の死生観であったと考えられます。この死生観は、人間だけではなく、イノシシやシカ、クマなどの動物や、トチの実やクリなどの植物にも適用できます。だからこそ、土器埋設遺構の中に入れて、再生するように祈っていたのです。

貝塚も、単なるゴミ捨て場ではなく、人の遺体を埋めたり、さまざまな動物の骨を置いたりしました。その意味では、アイヌ人の文化にあった、あの世にもう1回送り込むという祭祀の場、いわゆる送り場と同じものだと考えられることが多いのです。このように、さまざまなものを、円環の中に送り込むという営為を、縄文人が行っていたことは、おそらく間違いないと思われます。

このような死生観は、実は現代社会においても残っています。例えば、先祖代々の墓を守るというのは系譜的な死生観ですね。一方で、最近生まれ変わりやあの世に関する、ドラマや映画、小説が増えてきました。社会的に見ると、生命が循環して生まれ変わり、あの世とこの世が交流しているという考え方、死生観が、われわれの心の中に残っているということです。科学万能といわれている社会において迷信と呼ばれかねないにもかかわらず、です。

この死生観は、すでに縄文時代から存在していました。今から20万年前にアフリカでホモ・サピエンスが登場し、10万年ほど前に「アウト・オブ・アフリカ」といって世界に拡散していきます。最終的に、約4万年前に日本列島にやってきました。このような循環、再生の死生観は、彼らが移動を続ける間に身体の中に染み付いた、あるいは頭の中で考えたものだったと思われます。

例えば、旧石器時代、沖縄県の港川には「港川人」と呼ばれる人が住んでいました。そこにはクレバスが存在し、崖にひび割れが入っており、その中に実は遺体が入れられていました。 宗教学者のミルチャ・エリアーデは、このようにクレバスや洞窟の中に遺体を入れるという行為は、母体への回帰を意味しているという議論を展開しています。これまでに説明した、土器の中に遺体を入れるという行為とまさしく同じ意味を持ちます。このように、社会ごとにさまざまな異なった形ではありますが、その基本には再生や循環の思想があります。この思想は、人間がホモ・サピエンスとして生まれてきてから、非常に長い期間持っていたものなのです。

最近、主に都心部で墓が買えない、地方では墓を維持できないということで、墓じまいをどうするかという懸念が増大しています。また、墓の問題があるので、死んだ後どうするのか考えようということで、「終活」という言葉が出てきました。その中で、子どもたちに迷惑をかけられないので、自分たちは墓に入れずに、散骨やどこかに流すなどの自然葬や、桜など木の下に埋める樹木葬のニーズが高くなっています。

そのニーズを支えているのは、実は縄文時代にある再生や循環の思想でもあるのです。つまり、墓を持てない人たちの増加や、あるいは夫婦でも一つの墓に入らないという家族の関係性の変化に基づいた形で、系譜的な死生観に基づく墓が徐々に敬遠されてきているのです。

そして一方では、社会的な不安や閉塞感の高まりとともに、縄文時代の死生観がわれわれの心の中に占める割合が大きくなってきているとも見えなくはありません。縄文時代の死生観と現代人の死生観は、一見全く違うように思われるかもしれませんが、その大元はかなり強い形でつながっているとも考えることができるのです。

投稿者 tanog : 2021年01月14日

TweetList

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://web.joumon.jp.net/blog/2021/01/3893.html/trackback