縄文探求シリーズ【縄文時代の生と死】~土偶ってなんだ?~ |

メイン

2010年12月26日

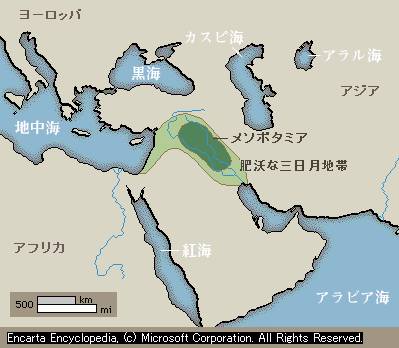

メソポタミアに戦争の起源をたどる。

現在でも「イラク」といえば、「戦争のメッカ」というイメージがありますが、古代より、地理的にも風土的にも、民族の出入りは激しい立地だったようです。

今回は、「戦争の起源」を「イラク」、古代の名前で言うところの「メソポタミア」の地にたどります。

日本から遠く離れて、初めて訪れる中東の地。

応援よろしくお願いします

◆シュメール:ウバイド終末期(6000年前)からウルク後期(5000年前)

・ウバイド終末期の集落北端には、見張り台とされる施設が立地している。

・ウルク期になると明らかな軍事施設が登場し、ウルク前期併行の集落北端にはウバイド終末期と同様の施設が建てられた。部屋からは大量の土製投弾が出土していることから、この施設は集落北端の入口を防御するための見張り台とされる。

・ウルク中期前半になると、先行期にくらべて集落を防御する施設の痕跡はほとんど見られない。集落南西端にはゲスト・ハウスあるいは首長館が位置しており、総じて平和的な性格が強くなる。この傾向は、ウルク中期後半になっても継続する。

・トルコ南部のメルシンを除けば、堡塁は前4千年紀の終わりころに集中して現れている。ユーフラテス河上流域にかぎらず、イスラエルやヨルダンなどの周辺地域でも防御施設としての堡塁が建築された背景には、メソポタミアのウルク後期の社会では政治支配が確立されつつあり、領域確保を目的とした城壁をともなう都市が出現していたことある。こうしたメソポタミアでの政治情勢の変化につられて、経済的につながりのあった周辺部でも同じような緊張関係に巻き込まれたと考えられる。

・ウルク後期までには金属鋳造技術が発展し、銅製の槍先や剣などが生産されたようである。

ウバイド終末期からウルク前期にかけて「よそ者」の侵入によって引き起こされた地域間における緊張感の高まり、それに刺激されたさまざまなモノの動きとその保守に向けた一連の活動が想定されます。「よそ者」の侵入は、「ウルク・エクスパンション」と呼ばれ、海水面の上昇による南メソポタミアから周辺地域への拡散が引き金となっています。

ウルク前期頃の社会的な緊張関係のもとでは、交易の担い手でもあった「よそ者」の一部が「ならず者」となって集落を脅かす事態に備え、集落を防御するための自衛組織が形成され始めました。この段階ではまだ、本格的な戦争は起こらなかった。やがて、ウルク中期後半から後期になると、市や交易の活発化により「よそ者」との接触がいっそう増え、「ならず者」対策とての自衛組織では集落の防御は不足となり、長距離の交易ルートの保守も必要となっていきます。

そこで、武器の開発に基づく攻撃力を備えた軍隊が組織され、堡塁の建設により集落の防衛もより堅固になったのではないでしょうか。

◆ふたつのセム系:アッカド人とアムル人

シュメールが防御や攻撃の必要に迫られた「よそ者」→「ならず者」はセム族であり、中でもアッカド人は最初の支配者、王国の創設者となりました。しかし、アッカド人は統一国家としての体制を整えつつ、シュメールの古代宗教を尊重するなど、シュメールとの融和を志向したようです。(アッカド王国 前2234年~2279年)

それに対して同じセム族のアムル人は、ウル第3王朝滅亡(前2012年頃)後にメソポタミア各地に成立したイシン、ラルサ、バビロン、マリ等の諸王朝を成立しましたが、統一した政治集団として活動を起こしたわけではなく、彼らは互いに覇権を争う競合関係にありました。

アムル人の中で有名な人物には、バビロンのハンムラビがいます。ハンムラビ法典で知られる「目には目を、歯には歯を」の同害復讐原理はアムル人の習俗から導入されたという説が有力です。また、「アムル人は全員シュメールのただ中に入り、強大な要塞を次々に攻略してしまいました」という記録も残っています。

アムル人は攻撃的・戦闘的性格を帯びた集団だったのではないでしょうか。 ウル第3王朝の滅亡により、シュメール人が政治の舞台から姿を消しました。

◆セム系アムル人から印欧語族ヒッタイト人へ

ハンムラビ時代のバビロンやマリの王の手紙では、軍事行動に動員された兵士を万の単位で数える。動員数の増大は、バビロンの王がアムル人の族長たちと同盟を結んで戦いに臨んだように、周辺遊牧民の傭兵化の結果であろう。

この時期、アムル人諸部族に同族意識が芽生えた。ハンムラビの王統譜と、アッシリアの王統譜は相似し、アムル系諸族は同一の祖から分かれた同属であるという意識がこのふたつの王統譜に反映している。

一方、小アジア(=アナトリア、現在のトルコ)には、紀元前3000年紀にバルカン半島から移動してきた、インド・ヨーロッパ語族のヒッタイト人がいた。

オリエントの周辺地域では、古くから文明が誕生したエジプトと、現在のイランに定住したインド・ヨーロッパ語族が活発な動きを見せていた。この時期のオリエントの状態は混乱の一語につき、四方八方からさまざまな民族が押し寄せた、激動の時代だった。

そうした混乱の中から生れたのが(先述した)セム系アルム人によってつくられた古バビロニア王国で、王国は紀元前1600年ごろまで存続したが、やがて、ヒッタイト人によって首都バビロンが破壊され、メソポタミアはふたたび周辺から押し寄せてきた諸民族によって分割されてしまった。

ヒッタイト人は、数世紀をかけてゆっくりメソポタミアに侵入しつつ、その間にインド・ヨーロッパ語族である自分たちの言語に楔形文字をとりいれたのである。さらにヒッタイト人は紀元前1700年までにシリアから黒海にいたる地域を支配下におき、その後南下して、すでに旧アッカドの地に後退していたバビロニアに侵入し、ここにバビロンは陥落する。

ヒッタイトは前1200年に滅亡するが、その要因のひとつとして、「海の民」の活動をあげることができる。彼らは東地中海沿岸の全域で侵入、掠奪、殖民を行なったようで、ヒッタイト帝国にも大混乱をもたらした可能性がある。

◆まとめ

6000年前 「よそ者」の進出による防御の整備→ウバイド後期の見張り台

5000年前 「ならず者」を迎えるため軍隊組織化

4000年前 アッカド王国滅亡(セム系アッカド人)→古バビロニア王国(セム系アムル人)

傭兵化、シュメールは政治の舞台から姿を消す。

3700年前 ヒッタイト人によるバビロン陥落

3200年前 東地中海沿岸に侵入し、略奪、殖民を繰りかえした「海の民」によって帝国混乱、滅亡。

メソポタミア地域は2600年前以降、ペルシャ帝国に組み込まれていきますが、帝国の主要地域でありつづけ、帝国時代の大半で、首都が置かれることになります。

参考図書:

小泉龍人「都市誕生の考古学」

中田一郎「メソポタミア文明入門」

岩波講座「世界歴史 2 古代文明」

佐藤次高「西アジア史 1 アラブ」

J.M.ロバーツ「世界の歴史~歴史の始まりと古代文明」

投稿者 urara : 2010年12月26日

TweetList

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://web.joumon.jp.net/blog/2010/12/1172.html/trackback

コメント

投稿者 2310 : 2011年4月23日 19:25

2310さん、コメントありがとうございます。

今回の被災地の人々の話を聞くと、新しい避難所に移るにしても、地域のコミュニティーをどうしたら維持できるかという視点を持っていることが伺われます。

大きな災害に立ち向かって再生してきたのも、共存共栄の「集団性」あればのことなんでしょうね。

投稿者 saah : 2011年4月25日 10:34

>温暖湿潤で豊かな環境に恵まれていたスンダランドの人々は、共存共栄関係を旨として生きてきており、その気質を受け継いだのが縄文人だということになります。

スンダランドは、地震、噴火、洪水、津波などの自然災害が多い半面、豊かな自然に恵まれた世界であったと想像されます。もともと日本人はアフリカの大地溝帯の自然災害の多い場所で暮らしていたようで、その遺伝子の直系を受け継いでいるものと思われます。

この本源性は、極限状態を生き抜いた人類の本質が備わっていると解釈できないでしょうか?

今回の地震は、自然災害。それよりも人災である原子力発電所の崩壊と放射能に関しては、その圧力を超えるものであると思います。しかし、人類が考え出した観念の産物である原子力は発電も、私たちの本源性に裏づけされた観念力で突破できると思っています。大部分の人がいなくなっても、我々の直系子孫は、連綿と適応し続けてくれると思われます。

日本人の可能性は高いですよ。