『縄文の集団に学ぶ』第1回【縄文を学ぶ位置付け-1】 |

メイン

2010年06月25日

シリーズ「インドを探求する」第5回【インド・アーリア人社会の浸透】

インドにおいて、本源性がどれほどあるのか?それを探るため、前回は先住民族である「ドラヴィダ人」に焦点を当てました。

その中において、ドラヴィダ人は現在も母系制であることから、本源性を大きく残していると考えられます。

では、そのインド社会の上層部を占める「インド・アーリア人」はどうであったのでしょうか?

今回は「インド・アーリア人」に焦点を当てていきます。

●これまでのシリーズ記事

新シリーズ「インドを探求する」

現在のインドの状況

インド人とはいかなる民族か?~日本人とインド人の評論から~

シリーズ「インドを探求する」第3回~地理的観点からインド史を観る~

シリーズ「インドを探求する」第4回 【インダス文明とドラヴイダ人】

応援よろしくお願いします!

●インド進出以前のアーリア人

アーリア人は、歴史以前の時代に、どこに居住していたか?その原住地は未だに不明であり、学者の間で種々論議されているが、定説はない。

ドナウ河畔の沃地に生存していたのであろうとも、あるいはヴォルガ河畔のステップ地帯に遊牧民としての生活を送っていたとも考えられている。

また、「ぶな」の木を意味する語がインド・ヨーロッパ諸語において、ほぼ共通であるという事実を手がかりにして、原住地はバルト海岸の北ドイツ地方であったという説が、一時有力であったが、定説にまでは至っていない。

近年では、コーカサス地方の北方地帯であったという説が有力である。

●自然崇拝の遊牧民

原始アーリア人が、牛・馬・犬等の家畜の群れを引き連れて、一つの草原から他の草原へと移動して、遊牧の生活を送っていたことは確かである。何故そのように断定できるかというと、インド・ヨーロッパ語族を通じて、家畜の名前に類似したものが多く、農産物の名前は各民族によって異なっているからということである。

石器または銅製の道具の使用も、相当に行われていた。石器または銅製の武器を用いて、狼・熊等の野獣の来襲を防いだ。また、近隣の諸部族と物々交換を行って、自分らの草原に産出しないものを入手していた。彼らが、鉄器を使用したのは、ある時期以後のことである。

彼らの信仰は、原始民族に多い、悪霊崇拝ではなかった。彼らは自然崇拝を行い、空・太陽・月・曙・土・火・水・風・雷等、あらゆる自然現象が彼らには神として映じた。彼らは、それを畏れ敬い、その恵を請うた。神々を、天空にあり、明るく輝くものと考えていた。

そうして、天を最高の神と見做していた。インドにおける天の神ディヤウスは、ギリシアのゼウスに相当する。天そのものに「我々の父なる神よ」と呼びかけていた。ゼウスもジュピテルも、共に天空を支配する神である。「天なる父」という信仰は、この時代に由来する。

また彼らは、家庭の内部では、祖先崇拝を行い、祖先に供物をあげてなだめ喜ばせ、その福を授かろうとした。しかし、民族の公の宗教としては、天界の神々を崇拝することが盛んに行われていた。神々に対する供犠としては、穀物と牛乳との供物を聖火の中に投ずること、特殊の酒(ソーマ)を水盤に盛って献ずること、及び動物を犠牲に供することが主として行われた。火は供物を天に運ぶものとして、特別に尊崇された。

彼らにとって、竈の神(アヴェスタ)は同時に氏神(ペナテス)となり守護神(ラアレス)であり、祖先の超人的な霊魂である。竈を象徴するゆえ、祭壇には火が絶やされることはなく、その一族の家長が取り仕切った。

後期ヴェーダ時代になると、父親を家長が取り仕切る集団は徐々に分化して行き、アーリア人社会全体の統合ができなくなるにつれて、彼らは、彼ら全体を統合する観念としての、宇宙全体に関する原始的な哲学的自覚を成立させていった。宇宙は神々とは独立に、それ自身で存在し、神々はその宇宙に内在する。宇宙は一定の秩序、即ち天則によって維持されていると考えた。

これがやがて、ウパニシャッド哲学として体系化されることになる。

●移住――原住地の草原をあとに

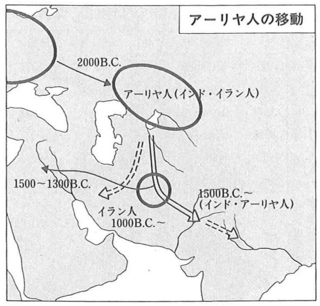

アーリア民族は、ある時期(前1700年頃)、人口の増加、あるいは干ばつ等、その他の理由で原住地の草原を出て、他の地方へ移住を開始した。

若干の部族は西方へ向かったが、ついにヨーロッパに定住し、現在のヨーロッパ諸民族となった。

また、他の諸部族は、東方へ向かって移住を開始した。彼らはアジアに入り、カスピ海の南東に当たる西トルキスタンのステップ地帯に数世紀間定住して共同生活を送っていたらしい。ここに住んでいた諸部族を総称して、インド・イラン人という。彼らは半ば遊牧、半ば農耕の生活を送っていたと考えられている。

このインド・イラン人の宗教及び思想は、インド最古の文献で、バラモン教の聖典「リグ・ヴェーダ」と、イラン最古の文献で、ゾロアスター教の聖典「アヴェスター」との比較対照を手がかりとして、推知することができる。しかし、彼らはその後再び移住を開始し、その一部は西南へ移動してイランの地に入り、アーリア系イラン人となった。

「世界の歴史③~古代インドの文明と社会~」より

●インド進出

アーリア人の一部は、ヒンドゥークシュ山脈を越えて西北インドに入り、インダス川上流のパンジャーブ地方に到達した。彼らをインド・アーリア人と呼ぶ。彼らが進出した時期は、前1500年頃と言われており(まだ確定はされていない)、インダス文明が前1800~1700年の間に衰退したことから、インド・アーリア人の侵略によって、インダス文明を築いた先住民が滅んだという説は成り立たなくなっている。

それにより、先住民が都市から離散した跡地に、インド・アーリア人が、断続的に進出してきたと考えられ、インド・アーリア人のインド進出当初は、先住民との接触はほとんどなかった。

しかし、前1000~600年にかけて、ガンジス川流域へ進出するようになると,次第に先住民との接触も増え、互いに友好を結ぶ場合もあったが、争う場合も次第に増え、アーリア人による先住民支配が大々的にはじまる。この支配の最たるものが、「カースト制度」であり、その支配の様子が、ヴェーダに描かれている。

彼らはなぜ、わざわざヒンドゥークシュ山脈を越えなければならなかったのだろうか?新天地を求めようとすれば、行き易いほうを選ぶはずである。

おそらくは、イラン高原への進出の際に、アーリア人同士の争いが起こり、その負け組みが仕方なく山を越えなければならなかったのだろう。そう考えると、初期のアーリア人と先住民との間に争いが無かった理由もわかる。日本で言うなら、縄文後期から弥生初期に江南地方の負け組みがやってきた時にもほとんど争いは起こらず、次第に融合していき、その後渡来人が、先住民を支配下に置いたのと、同様のことが起こったのだろう。

●婚姻様式

彼らは父系制社会を営み、ヴェーダ時代のアーリア人社会は祭儀を頂点とした、家父長制家族であり、一夫一婦制を中心にした基盤を持っていた。つまり、祭儀も神官である父から息子へ伝えられ、竈を維持し祖先神に礼拝する権利も授けた。

女子は子供を授かる役目にしか過ぎず、娘が夫を選ぶ場合は家長である父が、その権利を持ち、父が死んでいる場合は自分の男系兄弟の長子が権利を継承していった。このように、女子は男子と違い祭儀についての処遇も違い、家族神とは父方のみを指し、母方の祖先には供物も捧げられなかった。つまり、女子が嫁ぐと言うことは自分の血族集団と別れると言うことを指し示していた。

このように、女性に対する低い扱いは、そのまま続き、後期ヴェーダ時代の終わりになると、浄・不浄の観念が発達し、月経中の女性に対する蔑視が極度に高まった。

この父系制社会が、母系制社会であった先住民にも浸透するにつれて、愈々、女性蔑視が社会全体に広まり、女性の存在不安は一気に増大することになる。

そして、カースト制度が成立すると、その存在不安は女性だけでなく、様々な人々の間にも広まることとなり、そのような状況を打破しようと、様々な思想が起こるようになる。

以上、見てきましたように、インド・アーリア人は、原始的な自然崇拝(≒精霊信仰)の形態を残しつつも、遊牧に特有である「父系制社会」の構築により、女性の存在不安が増大するといった結果になっています。

では、その土台を成す、インド哲学とは一体何なのか?

次回は、インド哲学に焦点を当てます!!

お楽しみに

参考文献:「古代インド」中村元

「世界の歴史③~古代インドの文明と社会」山崎元一

「アーリア人」青木健

投稿者 jomon10 : 2010年06月25日

TweetList

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://web.joumon.jp.net/blog/2010/06/1086.html/trackback