江戸時代は縄文の再生~1.家康が江戸を目指した本当の理由 |

メイン

2013年07月05日

「個のない民、ケルトから学ぶ」1.ケルトの歴史~自然観の伝承~

前回か始まった「個のない民、ケルトから学ぶ」シリーズ

プロローグに続き、ますはケルトの歴史を見てみたいと思います

ケルトを知る上で重要となってくるのが、キリスト教が普及する以前から彼らが信仰していたドルイド(Druid)教です。この土着の信仰では、太陽と大地の古い神々を信じ、あらゆる生き物の中に霊的な存在を見いだしていました。つまり「自然」と「宇宙」と「自己」を一体化した思想であり、ここから「霊魂不滅」や「輪廻転生」などの考え方が形成されていったと考えられています。

これらの思想は、日本人にも馴染みの深い自然一体化思想ともいえるでしょう。実際、ケルトの神話や伝説では、人間が動物に生まれ変わったり、神が英雄になったり、英雄が妖精と結婚したり、妖精が人間の子供を産んだりと、神、人間、妖精がめまぐるしく入れ替わり(転生)しています。

◆ケルトとは何か?

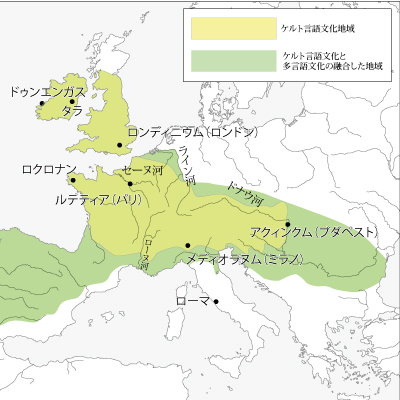

ヨーロッパ諸国との文化的な融合は、ローマ帝国時代や、後のゲルマン民族の大移動から本格化します。ブリテン島から来たケルト人をフランスではブルトン人と呼び、彼らが住む地域をブルターニュと呼ぶようになったのは有名な話です。またベルガエ(ケルト語で戦士)と呼ばれるケルト部族が定住するガリア地域での戦闘を振り返った当時のローマ帝国のカエサルが、彼の著書「ガリア戦記」でケルト民族の勇猛果敢さを記しており、このベルガエ(Belgae)は現在のベルギーの語源となりました。その他にも、ロンドン、パリ、といったヨーロッパ主要都市名も、実はケルト語であることはよく知られており、ケルト文化がヨーロッパのいたるところに広く深く根付いていったことをうかがわせます。

|

| 『ケルトの世界(前編)-旅のひろばWEB-』より |

言語学的・考古学的に証明されてきた、ケルト文化のおおもとにある「ケルト(人)」とは紀元前600年頃に古代ギリシャ人が、西方ヨーロッパにいる異民族を「ケルイト」と呼んだことに由来する名称で、それはケルト語を話す文化集団の意味であり、人種のことではありません。「ケルト」とは言語・考古・神話・美術などから再建されうるヨーロッパの一文化を指す概念であるということです。

「大陸のケルト」文化は紀元前数百年に遡る中央ヨーロッパの鉄器文化にルーツをもち、また「島のケルト」文化も、古代・中世以来今日までアイルランド、スコットランド、ウェールズ、コーンウォール、マン島、フランスのブルターニュと言ったヨーロッパ西端の周縁部にそれを引き継いできました。このヨーロッパを時間的にも空間的にも横断して、今日にも続いてきた文化の性質がわかるなら、それは私たちが知るヨーロッパ像を、よりさまざまな視点から点検できる可能性を秘めているということになります。

かつてどの社会にもあったように、耳で聴かれた「神話」、眼で体験された「美術」は、生身の人間の五感に訴えかけて想像力をかきたてつつ、共同体を結束させる観念をいきいきと表象する役割を果たしてきたのです。彼らにとっての真理を語る神話(言葉/物語)と、彼らの世界観を繰り返し描き出す美術(造形/イメージ)は、ひとつの精神文化を読み解くために不可欠な要素だったと考えられます。神話に描かれた物語は単なる現実社会の対応物ではなく、神話を伝えようとした人々の「心に想う真理」の表明であるし、美術に描かれた造形も単一的な意味に還元できる記号ではなく、人々の「想い描く世界観」の美的表現なのです。

◆渦巻文様の世界観

ケルト渦巻文様には「反転し捻れながら無限に連続・増殖する」が一貫して守られています。抽象的な文様であるにもかかわらず、得体の知れない生き物の息吹きを感じることができ、先の見えない無限の増殖の構造を持っています。

複数の渦巻文様を次々につないで、文様の集合全体に細胞分裂と自己増殖を無限に繰り返す。1個の宇宙生成論的な高速運動が視覚化されている。渦巻はこうして連続し、互いに中心をずらしながら、大から小へ、小から大へのスケールの変化をあわただしく行う。ここには、均衡や対称性という視覚上の合理性や安定を打ち砕いていこうとする真理が強くあられています。

しかし、この文様、ケルト以外でも見たことがないでしょうか?

お気づきの方もいるかと思いますが、縄文土器に似ていませんか。本ブログでも『ツタ考』などで縄文土器にいくつか扱ってきました。

|  |

| 『 -民族学伝承ひろいあげ辞典-』より | -アメジスト紫峰の輝き-』より |

芸術家の岡本太郎は、ケルトの渦巻模様に日本の縄文土器の紋様を重ね合わせて、こう述べています。

驚くのは、このケルトと縄文文化の表情に、信じ難いほどそっくりなのがあることだ。地球の反対側と言っていいほど遠く離れているし、時代のズレもある。どう考えても交流があったとは思えない。

そして遺物も、一方は狩猟・採取民が土をこねて作った土器だし、片方は鉄器文化の段階にある農耕・牧畜民のもの、石にほられたり、金属など。まるで異質だ。

しかし、にもかかわらず、その両者の表現は双生児のように響きあっている。部分を写真などでくらべて見ると、実際区別がつかないくらいだ。いったいどうしたことだろうか、まったく想像を超えた不思議な相似である。』

これらが物語っているのは、『ツタ考~森がはぐくんだ“円環の思想”~』で展開した「ツタえ、繋がり、環になる」という共通した思想ではないでしょうか。

キリスト教や仏教といった勢力の大きな外来の宗教を、寛容かつ柔軟に受け入れつつも、現在まで継承されてきた、『循環する季節のなかで日々の生活を営み、祖先と子孫に繋がる“命の循環”という“円環の思想”』こそ人類本来の思想なのかもしれません。

| 図解 ケルトの-歴史文化・美術・神話を読む | |

| 著者:鶴岡真弓、松村一男 | |

| 出版:河出書房新社 |

投稿者 yoriya : 2013年07月05日

TweetList

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://web.joumon.jp.net/blog/2013/07/1513.html/trackback

コメント

投稿者 Victor Yokono : 2020年1月5日 21:56

大学の卒論でケルト人の死生観を書いた。結論として、古代から中世を通じてヨーロッパ土着の民がキリスト教的な直線的な死生観、すなわち神の裁きが死後あり、天国だとか地獄があるというような観念が浸透していくと、自我が芽生え、個人意識が生まれ「哀しき」近代的な人間が生まれた。と書いたのだが、日本の縄文人、東洋思想の森羅万象ひとつの観念をケルト人の観た世界に重ね合わせたものだったんだなぁと興味深く読んでおります。

ケルトを知る上で重要となってくるのが、キリスト教が普及する以前から彼らが信仰していたドルイド(Druid)教です。この土着の信仰では、太陽と大地の古い神々を信じ、あらゆる生き物の中に霊的な存在を見いだしていました。つまり「自然」と「宇宙」と「自己」を一体化した思想であり、ここから「霊魂不滅」や「輪廻転生」などの考え方が形成されていったと考えられています。

■「個のない民、ケルトから学ぶ」1.ケルトの歴史~自然観の伝承

http://web.joumon.jp.net/blog/2013/07/1513.html