「稲作伝播は私権社会の引き金か?」1~寒冷化適応により生み出された農業 |

メイン

2009年12月07日

アイヌ民族は縄文人の末裔か?(3) ~「オホーツク文化」~

北海道の独自の歴史のなかでも、常呂が位置するオホーツクの沿岸には加えてユニークな過去がありました。

渡来民の時代です。

本州で大和が政治支配を固めつつあった五世紀から六世紀頃、北海道にいた土着の人々である続縄文人とも、本州の人々とも、全く異なる集団が現れました。ちょうど、今よりも気温が低かった時期にあたります。

冷気にさそわれるように南下してきた彼らは、流氷が漂着するオホーツク沿岸に独特な文化を花開かせました。

考古学者たちはこの文化を「オホーツク文化」とよんでいます。

今回は、このオホーツク文化がアイヌ文化と関係があるのか、ないのかを追求したいと思います。

古代オホーツクと氷民文化から【抜粋】させていただきました。

【オホーツク文化=渡来民の文化】

「オホーツク文化」は、サハリンで成立した漁撈や海獣猟など海洋適応に特徴をもつ文化です。

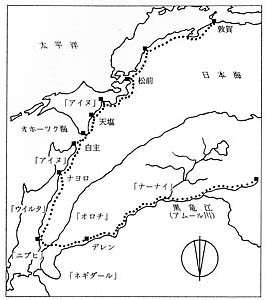

この文化の担い手は、その遺跡の分布範囲や立地状況、推測される生業からみて、船を操ることにたけていたと考えられています。オホーツク人は、擦文人とは異なり、寒冷地適応の形質的特徴をもっており、現在サハリンに住む先住民ニブフの祖先と考えられています。(出土する人骨の形質学的研究によって彼らが続縄文人や擦文人とは非常に異なった顔かたちをしていたことが判明しています。その顔立ちはむしろ大陸のアムール川流域、樺太方面の人々と最も似ているそうです。)

擦文文化が成立した七、八世紀ころ、オホーツク文化は北海道のオホーツク沿岸から千島列島まで領域を拡大して最盛期を迎えながら、同時に中国の北方地域(吉林省・黒龍江省・アムール川流域・沿海地方)の人々と交易をおこなっていました。中国側からもたらされたのは曲手刀子・耳飾り・帯金具・小鐸といった金属製の装飾品、ブタなどでした。オホーツク文化から移出されたのは毛皮が主な交易品だったと考えられています。中国の唐王朝にも朝貢していたと見られています。

「異文化の民」を突き動かしたものは何なのでしょうか?

容易に考えつくのは外圧状況の変化ではないでしょうか。

そこで、まずは、当時の気候状況を押えておきたいと思います。

その前に応援よろしくお願いします。

【日本の気候状況】

① 四世紀の日本の気候変化について、鈴木氏は、『シンポジウムアイヌ』から、「北海道の恵山グループが西暦四~五世紀くらいから急に消失し、後北・江別文化のものが道央・道東からパーッと全道に広がってゆく。その原因は、気候の変化(寒冷化)によって、稲作前線が南に後退したのではないか」という内容を紹介しています。

②そして、「五世紀は四世紀の変化の延長上にあるように見える。その大きなものは寒冷化であり、五世紀は四世紀よりもむしろ寒冷である」としました。

③さらに、「六世紀の気候は、五世紀とあまり大きな違いはないが、気温についてみると、温暖化にむかう変化のきざしが見られるようである」と述べています。

④七世紀には、世界的には気温の上昇が認められるところが多いが、日本は状況が異なるようです。鈴木氏は、複数の史料に残された干ばつや霧雨の記録から、「日本の寒冷は事実であったように思われる」とし、安田氏がこの時期を「万葉寒冷期」と呼んだことも紹介しています。

⑤八世紀になると、「気温の立ち上がりが著しく、(中略)、気温の高い時代ということを考えると、ポーラーフロントすなわち梅雨前線が、より北まで達して、太平洋高気圧におおわれることが多かった」とし、「九世紀末の日本の気候に、気温の低下(「寒の戻り」)があったことはほぼ間違いない、(中略)ポーラーフロントが北海道まで北上せず、本州付近に停滞したために京都では多雨となった」と述べています。

⑥「十世紀には温暖が東国の生産力を高め」、西日本では干ばつがその前後の世紀に比べて頻発したとしています。

こうして見てみると、オホーツク文化が北海道北部からオホーツク海沿岸地域に広がっていった五世紀から七世紀までのオホーツク文化前期は、日本では現在より気温が低い時代であったようです。そして、オホーツク文化後半の八世紀~九世紀には、一時寒の戻りはあったものの、それまでの寒冷な時代から温暖な時代への移行期と言えます。

オホーツク文化を担った人々は、三世紀中頃から始まった気温の低下とともに、彼らの獲物であった魚類や海獣の棲息域の南下を追うように北海道北部に上陸し、さらにオホーツク海沿岸に沿って文化を広げていったのではないでしょうか。そして、十世紀以降の気温の回復にともなって、「擦文文化」が、オホーツク海の沿岸地域にも広がったのでないでしょうか。

「オホーツク人」の習俗は先住民たちとは著しく異なっていました。

拡大家族として生活し五角形や六角形の巨大な竪穴家屋に起居していたこと、流氷とともにやってくる海獣と魚の獲得などで生計をたてていたこと、北方経由で大陸の金属製品を入手していたこと、クマを始めとする動物信仰に篤く家屋内に骨塚をもうけていたこと、先住民とは居住地を異にし異なる生態を異なる技術で開発し続けていたもののついには融合し、一〇世紀頃には姿を消してしまったことなど、常呂の現地調査が彼らの生活を仔細に明らかにしつつあります。

ここでは、その習俗のいくつかを紹介したいと思います。

【集落の立地と竪穴住居】

オホーツク人は、サハリン・北海道・クリール列島のオホーツク海沿岸に主に居住していた人たちですが、その居住圏をみても分かるように海岸部にのみ生活しています。それはすなわちオホーツク海を生活の舞台として海獣狩猟を主に行っていた海洋民であったことを証明しています。

オホーツク文化前期の竪穴住居を残す集落は、利尻・礼文島などの北海道北西部地域から枝幸町付近までのオホーツク海北部地域に多く、紋別市付近から網走市付近のオホーツク海南部地域にかけては点在するに過ぎず、それより東のオホーツク海東部地域では激減しています。

オホーツク文化後期の段階では、北海道北西部地域やオホーツク海北部地域には集落があまり存在せず、枝幸町目梨泊(めなしどまり)遺跡より南東部の地域に集落が形成され、特にオホーツク海南部と東部地域の沿岸部に集落が集中しています。

このことは、オホーツク文化のルーツがサハリンなどの北方域に存在したことを裏づけるもので、北海道のオホーツク海沿岸を下ってきた足跡を追跡できるものと言ってよいでしょう。

このように、オホーツク人は海岸沿いに集落を構えてましたが、他の時代とはまったく異なる特徴のある竪穴住居を作っていたことが分かっています。大型で五角形ないし六角形のプランをもっているのです。その系統はやはり北方諸族の竪穴に求めざるを得ないようです。

【埋葬様式】

死後の世界もまた他の時代と比較して特徴が見られます。屈葬で埋葬し、頭の上に土器の口を下にして被せる「被甕(かぶりかめ)」という習慣が一般的であるということが最大の特徴です。死者の封じ込めという観念が働いていたのかもしれません。アイヌ社会ではポクナ・モシリ(Pokna-moshir=下の国)という概念があるそうです。裏側の国土、地獄、冥土を意味し、アイヌが死んだら行く場所と考えられています。オホーツク人に限らず、いかなる時代の人たちも死者に対しては特別の扱いをしています。そのような中で、頭位を北西側に向けるという基本的慣習は、彼らの原郷土であるシベリア大陸に郷愁があったのかもしれません。

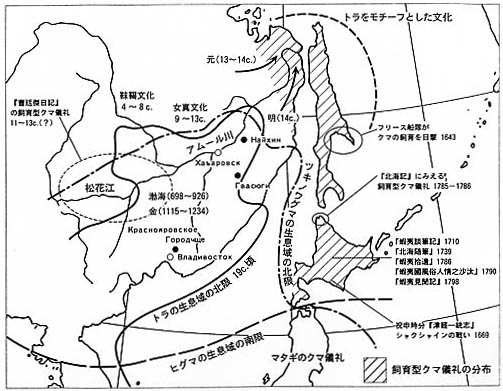

【オホーツク人とヒグマ】

オホーツク文化の担い手たちは、ヒグマを特に神聖なものと考えていたようです。オホーツク文化では、住居内にヒグマの頭骨を安置する例が多く、「骨塚」と呼ばれています。後世のアイヌにも見られるように、北方ユーラシアの少数民族の間には、クマ送りの儀礼が広範囲にわたって見出せます。骨塚は、オホーツク人が何らかの形のクマ儀礼を行っていた痕跡と考えられています。

骨塚は、道北ではヒグマの頭骨数個からなる小規模のものが大半ですが、道東では、ヒグマの頭骨十数個から数十個にエゾシカの頭骨も加わった大規模なものも見られます。なかでも、最近調査されたトコロチャシ跡遺跡の七号住居址の骨塚は、百個以上のヒグマの頭骨に五十個以上のエゾシカの頭骨からなる膨大な量の骨が、まさに塚となっていました。

「オホーツク文化」という環オホーツク海古代文化の一つは、西暦十世紀頃の最盛期を過ぎると何故かその姿をかの地から消すことになります。

同時代を一部共有していた擦文文化を担った擦文人(アイヌの直接の祖先)との関係はどうなっていたのでしょうか?

オホーツク文化の後にトビニタイ文化と呼ばれる文化が続きますが、そこでの住居と土器の変遷を明らかにすることによってオホーツク人のゆくえを探ってみたいと思います。

【住居の変遷】

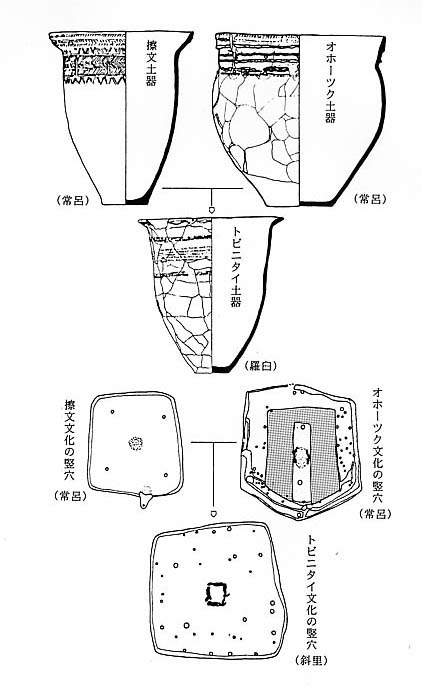

まず竪穴住居址の変遷をみておきます。擦文文化の竪穴は隅丸方形で、南東側の壁にカマドを設置し、中央部に地床炉をもつのが基本です。大きさは一辺が四~一〇メートル位です。これに対して、オホーツク文化の竪穴は五角形ないし六角形で、コの字形の粘土貼り床をもち、石組み炉を有するのが基本です。大きさは長軸が一〇~一五メートルに及ぶ大型のものです。これらに対して、トビニタイ文化の竪穴は擦文文化の隅丸方形を踏襲し、オホーツク文化の石組み炉をもち、カマドや粘土貼り床は用いられないのが基本となっています。両者の融合がここに見られます。

【土器の変遷】

次いで土器群を見ていきます。最盛期の頃のオホーツク土器は、壷形で粘土紐の貼付文(ソーメン文)をもつものでした。同時代の擦文土器は、菱形ないし深鉢形で刻線文を施したものです。それらが融合あるいは接触したような新たな土器群が登場するのです。それをトビニタイ式土器群と呼んでいます。その特徴は、器形が底部を除いて擦文土器の髪形を基本とし、文様としては擬縄貼付文や紐状貼付文(ソーメン文)、刻線文を施しているもので、完全に擦文土器とオホーツク土器の両方の特徴を合わせもつものです。

大西秀之(一九九六)は擦文土器の「模倣品」をより細かく分析して、新しくなるほど模倣品としての完成度が高くなると述べています。そして「ヒトからヒトへの技術の伝達と習得」を示唆しています。つまり、トビニタイ土器群の製作者は、「たとえ擦文文化圏にいたとしても、こうした製作の場に参加できなければ、擦文式土器の製作技術の習得は不可能」とし、さらに「異文化集団が、こうした製作の場への参加を許されている状況では、最低限の意思疎通をはかるためのピジン(接触言語)の成立が予想される。逆に、ピジンが生まれるほどの緊密な関係であるからこそ、土器製作の場への参加が許されると考えるべきである」と述べています。そして、こうした集団は「接触・交流というレベルを超え、擦文文化集団との間に社会的なネットワークの一部を共有していた」とし、「こうした背景には、両集団を密接に結びつけるような関係、例えば婚姻や協業などが成立していた状況を仮定せざるをえない」と結論しています。

このようにして、オホーツク文化を残した人たちはトビニタイ文化を残した人たちへと替わり、さらに擦文文化の人たちと接触し、言葉の壁を乗り越えて「同化」の道を辿ったものと考えられます。

集団の同化の過程を明らかにするには、言語や婚姻様式→どのような共認が形成されていたのかを明らかにする必要があります。

次回以降は、ここに肉迫していきたいと思います。

投稿者 naoto : 2009年12月07日

TweetList

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://web.joumon.jp.net/blog/2009/12/974.html/trackback